1906年,有人在一篇演中讲到上海滩一个有趣的现象,在上海一地竟然聚集了二十万广东人,这些广东人拖家带口、聚族而居,扎根到上海。再者,民国时期大上海最摩登的几家百货公司:先施公司、大新公司、永安公司,他们的老板都是以前广州府香山县人。

为什么一百多年前,几十万的广东人要跑到上海安家落户呢?省城广州留不住人才了吗?

这要从一百多年前,上海与广州之间的一场城市暗战说起。从秦代建城开始,广州2000多年来一直是中国对外贸易的重要港口。在清朝前期达到鼎盛,汇集天下珍宝,外联东西两洋,当时中国经济的霸主非广州莫属。广州有“天子南库”之称,是清朝皇帝的钱袋子。1842年,上海开埠,不足二十年的时间,上海这个不知名的渔村就将广州从霸主的位置挑落下马,改写了中国城市的新格局。

那么,为何在一百多年前的那场城市战争中,广州为何会被上海打败了呢?

首先,广州能延续2000多年的商业繁荣,自然有它的优势所在。广州有得天独厚的地理条件,它地处中国大陆南端,毗邻南海,是中西海洋交流的前线;广州又是东江、西江、北江三条内河水系的出海口,拥有较为广阔的腹地;受惠于季风气候,每年3、4月有大批外国商船靠着西南季风来到广州,每年9、10月份依靠东北季风回到自己国家。所以,广州从秦汉朝一直是中国对外贸易的重要口岸,是从西太平洋进入中国的第一站。

然而,广州的海外贸易优势只是相对突出,在清朝以前并没有取得独领风骚的地位。宁波、泉州、杭州等沿海城市,长期与广州分割海外贸易,互有消长。直到清朝乾隆二十二年(1757年),清朝政府宣布取消其它贸易口岸的沿海贸易,只允许广州一口通商,广州成了中国沿海唯一一个国家允许的“贸易特区”,大批的福建商人涌入广州成为“十三行”行商,清朝的“国有企业”总部也云集广州。尤其是在世界经济进入航海时代的时候,西方一度只知canton,不知广东。canton也就成了西方人眼中中国的象征。

广州在在清代保持了100多年的经济霸主地位,完全来自于清代“一口通商”政策的馈赠,原本可以从上海、宁波、福州等地出口的货物,全都被限制在广州出口,一张看不见的管控之手,硬生生给广州送来了巨大的人流、物流、资金流,将广州推上了中西贸易的枢纽地位,广州经济焉能不发达?

只是这样的霸主地位得益于政府干预,也会因为政策红利的消失,陷入结构性的困难。鸦片战争结束后,清朝“一口通商”政策被强制性取消,厦门、宁波、福州、上海也获得了对外贸易的权力,被政策压制的竞争对手迅速崛起。

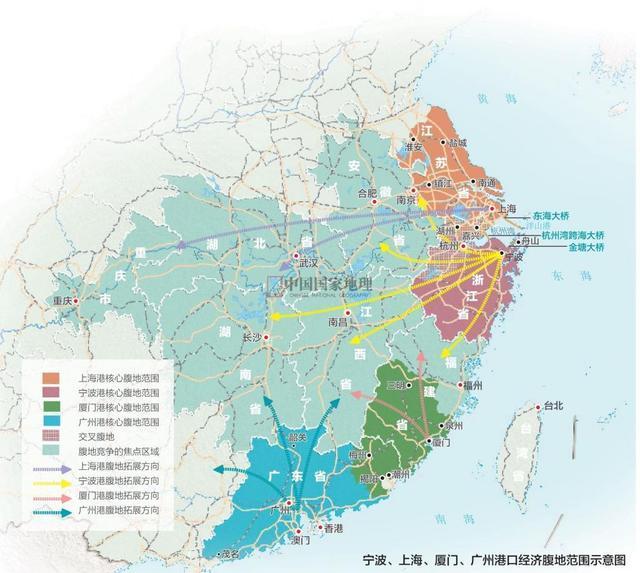

这批开放城市以上海为代表。上海的地理位置优越,它位于长江出海口,拥有四川、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江等一大批经济较为发达的省份作为腹地,有巨大的物资出口需求;且依靠长江水系的密集水网,这些地方的物资可以顺流而下,汇聚到上海一地,进入到东部更为广阔的太平洋海域。长江内河段的汉口、九江等城市陆续被辟为通商口岸,这些口岸城市的出口经济又因为航运的关系,与上海发生紧密联系,上海如众星拱月般成为长江流域城市群的龙头。

此时,广州港口经济的一些弱点开始暴露了。广州的自然地理条件并不够优厚,广州所处的岭南地区是一个较为封闭的地理单元,岭南地区本身的物资、技术、人才在全国来说并不算特别突出。尤其是广州的经济腹地主要是两广地区,西江上游的广西地区手工业、经济作物种植都不算发达,出口经济的需求并不强烈。广州外贸出口主要依托的茶叶、丝绸、瓷器主要集中在长江流域,而长江流域的物资要进入珠江水系,并没有通航条件良好的内河水系,陆路则需翻山越岭,运输成本颇高。长江流域的物资需要走珠江水系出口,这显然不是一个最优的选择。

广州不仅与上海存在着全国性的竞争关系,在狭小的岭南地域单元元,广州还面临着强劲的敌人,分割本已经日渐狭小的出口市场。

广州在岭南地域内的竞争对手主要有两个,一个是同位于珠三角的香港,一个是位于粤东的汕头。香港一地被划割给英国后,英国将香港视为亚洲贸易的重要枢纽,积极扶持香港的港口贸易,东莞、惠州乃至广州附近地区的货物就会选择从香港出口;汕头位于粤东,它是韩江、榕江、练江三江出海口,粤东、闽西南、赣南地区均为汕头的经济腹地,素有岭东门户之称。汕头背靠潮汕地区众多的华侨资源,在东南亚贸易中有着举足轻重的地位,它也削弱了广州在岭南地区的辐射力。20世纪初由于潮汕铁路通车,以汕头为中心的公路网能够联系闽粤,汕头的区域中心地位进一步加强,对外贸易更为活跃。1936年,汕头港的货物吞吐量仅次于上海和广州,位居全国第三。

由此,广州的对外贸易额一落千丈,19世纪50年代对外贸易被上海超过,20世纪初被天津超越,甚至还一度被汉口、大连、青岛等港口超越,从中国对外贸易的霸主沦为二流港口,失去了昔日辐射全中国的对外贸易垄断地位。

除了自然环境、交通区位的影响之外,人才也对一个城市经济发展至关重要。在强调不同地域人才秉性不同的时候,我们也应该留意到人才的流动性。尤其是金融、工商业领域的人才,对于市场有着敏锐的感知力,商业的嗅觉往往牵引着他们脱离地域的羁绊,寻找市场更广阔的地方。乾隆年间,原籍于福建的“十三行”行商因为“一口通商”政策的红利来到广州;上海开埠后,熟悉海外贸易的广东籍洋行买办们也蜂拥来到上海。

据统计,1857年已经有数万粤人在上海,开展上海与华南、上海与香港、上海与南洋、上海与欧美之间的贸易,广东商人利用自己多年从事对外贸易积累的经验,帮助上海嫁接起上海沟通海内外的桥梁。

无怪乎民国时期的人就观察到,对于近代上海发展影响最大的两种人,其一是宁波人,他们把持了上海的银行界;其二就是广东人,他们操控着上海的工商界。比如创办先施等四大公司的郭乐、郭标、郭泉、郭葵(上海永安百货公司创始家族)、马应彪(中国第一家现代百货公司先施公司创始人)、蔡昌(大新公司创始人)、方举赞(上海第一家机器厂发昌厂的创办人)、郑伯昭(永泰和烟草股份有限公司)……这些数以万计的广东商界精英扎根到上海经商,在英国、法国的庇护下大展宏图,而广州则在一波一波的革命运动中步履维艰。

一百年多年前,鸦片战争的一声炮响,击碎了清朝政府给予广州的“贸易垄断权”,习惯了在政策庇护下安稳做生意的广州,一不留神,就发现形势大变。无论是腹地经济,还是区位交通环境,对人才的吸引力,广州较之于上海都有先天的不足,在开放程度不断加深的近代,广州的地位被上海取代也是情理之中的事情。

政策是不牢靠的,依靠政策给予的红利,能够让一个城市迅速起飞,也能让城市莫名其妙摔个大跟头。时代在变,环境在变,政策不可能总一成不变。广州一百年前的失败,有些被注定的味道。

还好广州是座有韧性,做了两千多年的外贸生意,商业底蕴深厚。改革开放的春风一吹来,广州憋足的能量开始释放。国内生产总值1980年全国第七,到了1990年就奋起直追,稳坐第三城的交椅。广州既不是直辖市,也不是中央直属的计划单列市,副省级城市的地位优势并不明显,依靠自己的实力,能入中国一线城市的行列。或许广州难回昔日独领风骚的地位,但依靠自己的努力挣回来的地位,让人由衷敬佩。(文/刀背藏身)

参考材料:

1、李孝聪,《中国城市的历史空间》,北京大学出版社,2015年。

2、宋钻友,《广东人在上海》,上海人民出版社,2007年。