潍坊诸城:非遗传承创新,跑出文化振兴加速度

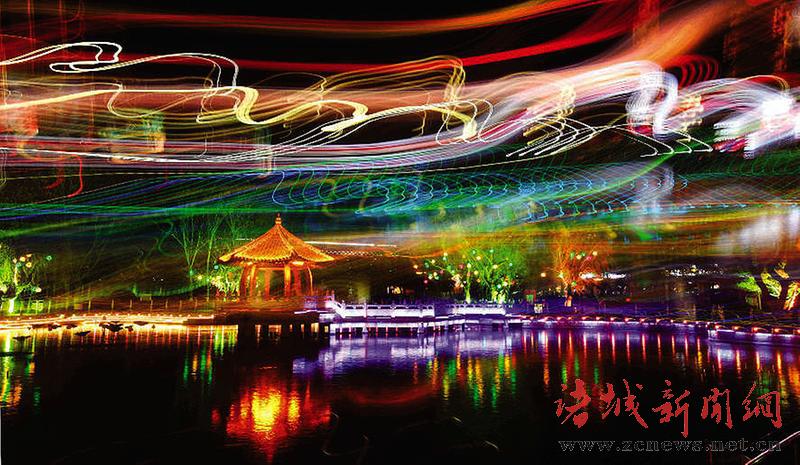

盛夏时节,潍坊诸城市红红火火文化产业园内人头攒动,“秃尾巴老李的传说”非遗展演正火热上演。这场非物质文化遗产的盛会,汇聚了黑陶制作、诸城古琴、茂腔表演等二十余项传统技艺,青少年体验区的孩子们专注地制作龙形草编,指尖流转的是千年文脉的新生。

非遗传承的星火已在诸城城乡燎原。在诸城市相州镇西霞岗文化广场,茂腔悠扬的唱腔与高跷表演的热烈鼓点交织,现场掌声、喝彩声不绝于耳,村民李大爷感慨道:“茂腔是咱诸城人的乡音,能在村里看到专业演出,心里特别暖和!”如今,许多地方已经组建了高跷队、茂腔剧团和村庄舞蹈队,传统艺术在乡村舞台焕发出蓬勃生机。

当夜幕为城市披上薄纱,青年夜校的灯光却愈发明亮。古琴爱好者李丽兴奋地分享:“夜校让我购置已久的古琴终于发挥作用!”许多青年下班后涌向这里,在古琴老师的指点下调试宫商角徵羽,在书法教室临摹字帖的笔锋,连搏击课上的呐喊都透着文化自信。这份“文化夜宵”成了年轻人的新宠,让古老技艺在青春的手掌里焕发新生。

非遗的生命力,更在与产业的碰撞中迸发火花。

在桃林镇,茶师们身着白色大褂,手掌在铁锅间翻飞,手法娴熟地展示着杀青、揉捻的精髓。“茶园深处是吾乡”研学路线上,学生跟着茶农学采茶,随匠人学制琴,在山水间触摸文化的肌理。

为让人们深入领略非物质文化遗产的内涵与魅力诸城还特别推出非物质文化遗产研学体验活动。在蔡家沟文化大集上,老师现场教学指导,让人们沉浸式感受非遗剪纸的艺术魅力与传承脉络。研学路线串联起诸城草编、诸城黑陶、扎染等多项非物质文化遗产传承技艺,游客可亲手体验制作手工艺品,让非物质文化遗产技艺在亲身体验中得以传承与传播。

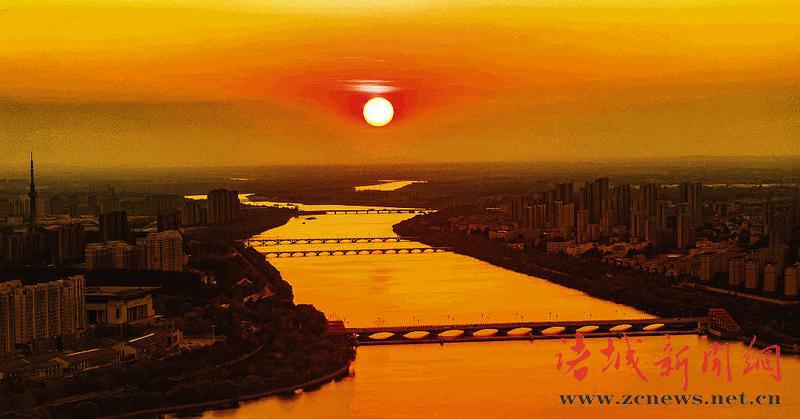

如今的诸城,非遗不再是博物馆里的沉默展品。它是老人听茂腔时眼角的泪光,是孩子草编里的童趣,是青年夜校的琴声,是茶园里飘向远方的茶香。当传统技艺接上时代地气,当文化记忆化作发展动能,这座城市正以非遗为笔,在传统与现代的画卷上,书写着文化振兴的加速度。

1 条记录 1/1 页