家西的河像一条不安分的龙,由北往南左右摆动着。某年,它借着雨大水急,在离村庄最近的地方猛地把头往东一扭,硬生生把东岸拱出一个月牙湾来,河水一时无法直流,把那土沙回旋了西岸去,形成一个漫坡,几何时,这个漫坡长成了大片的苇园,水沿上长些碧绿的香蒲。据说那苇园里有一只体型硕大的野狸子,小伙伴们割草都不敢往深里去,倒是那香蒲好玩,长些棒槌,嫩时小伙伴们竟然扒了吃,秋来那蒲棒好像一根根的烤肠,小伙伴们折下来当鼓槌玩。

由于龙行无规,大水退后,这里形成一个弯道,类似筑一小坝。小坝以北水深齐腰,小坝上石沙微露,浅水淙淙,有些小伙竟然在岸上助跑几步,然后啪啪啪踩水而过,溅起一河水花,鞋却不湿,美其名曰“水上漂”,其他小伙伴们看了,羡慕得要命。近年来,这种传说中的“踏水而过”几乎不见。

炎炎夏日,这儿便成了天然浴场。中午这水面是男人的天下,洗澡者无拘无束地谈笑着,小伙伴们则瞪着好奇的眼睛,一副观不过景来的样子。晚上这里成了女人的乐园,洗去一天的疲惫,直到月亮偏西,方才惬意地回家去了。

又某年,大雨下了七天七夜,河水暴涨,这条龙再次发威,转身朝西岸撞去,直把那西河崖冲出一大段峭壁来,河东岸则造成一个三亩地大小的沙丘,这沙丘与苇园一东一西,一干一湿,遥相呼应,各成风景。

沙丘上长些接骨草,树不甚大,树影斑驳。这里有一种特殊的小动物,名曰“沙里狗子”,它把沙地上修整出一个V形小窝,自己则藏在最深处,耐心地等着猎物送上门来。

一只蚂蚁慢悠悠地走过来,趴在窝沿上打量着,突然,从窝底扬出一把沙子来,把蚂蚁击落半腰,那蚂蚁情知不妙,拼了命地往回爬,这时候有更多的沙子扬出来,并且沙子还往底部迅速回流,那蚂蚁被卷入窝底,倏忽不见,奇怪的是,那回流的沙子去了哪儿呢?

小伙伴拽下一根头发,往那窝底一放瞬间拔起,便把那“沙里狗子”钓了出来,这家伙头小肚大,丑得让人不愿看它第二眼,放置沙上,它只把肚子动了几下,眨眼不见。

沙丘下的水边不知谁放了几块石头,来洗衣物的女人们大都捎一根棒子,把泡透的被单放石头上啪啪啪一顿槌,一群小鱼趁机来咬你的脚,俨然一次免费鱼疗。女人把衣物漂洗一番就晒在沙滩上,不用担心沾上土屑,那沙纯得一尘未染。

西岸峭壁下离水面一尺高的地方,有一个大泉眼,泉水甚旺,透明如镜,水花底部细沙蠕蠕,犹似一朵大蘑菇。小伙伴们割草回来,先去喝个痛快,隔三步远就能听见肚子里咣嘁咣嘁的水声。

但凡弯道处河水必浅,脚脖深的水底一览无余。那伏哨鱼的花纹好像穿了海魂衫,每每三五成群,一摆尾便冲出两米远,最不容易捉。趴鱼成对,呆呆的,小伙伴们却不感兴趣。有时候把手伸水草里摸鲫鱼,却摸到一条锥鱼,不小心还被扎一下子。隔水看到沙子上一条小沟,用手在尽头一掏,保准一个小花蛤在手,这花蛤熬汤切上韭菜段,若再打上个鸡蛋,喝一口鲜得直咂嘴,能回味三个时辰。

弯道往北里许,有一极深且神秘的水段,白天这水总是幽蓝得让人产生猜想,还有人深夜听见这水潭里有哗然作响的清洗声。有会水的大人仗胆扎个猛子摸底,摸到的是光溜溜的石床,一点儿淤泥也无。

后街大老杨坚持挑这潭水做豆腐,那口感谁吃谁夸。同样三升豆子,大老杨卖完能挣四毛钱,老朱头总是挣两毛多,纳闷,早起趴了大老杨墙头上偷窥,只见大老杨独自一人赤脚推磨,更纳闷,难道这与豆腐好卖有什么必然联系吗?后来听人说,大老杨赤脚推磨是怕吵醒了屋里睡觉的老婆。

然则老杨有什么法术呢?一则口感好,开包买者接手,而老朱头卖到日偏西,水分流失殆尽;二则有个秘密,用那潭水做豆腐,不仅口感好,产量也高。

弯道往南里许,河东岸有一孤零零的人家,小孩与我是三年级同学,假期约我去写作业,一进门吓一跳,只见迎面放一口黑漆棺材。同学的姥爷古装打扮,抚摸着棺材像抚摸一件宝贝。同学的妈妈年近半百,风韵难描,看得出年轻时一定是惊人的美丽。最令人称奇的竟然还是单干户,转过年来(1966年)方才加入人民公社。水入东海,逝者如斯,小河见证了20世纪60年代最后一个单干户的消失。

至此,村边的河流呈“之”字型,形成了两个弯道。就这两个弯道,多少年来给村民提供了莫大的便利。秋来,弯道水流变浅,河西岸一千多亩的粮秣,便由农家汉子用扁担挑回家来。这时,弯道上响起了汉子的嗨哟声,女人的呼儿唤女声。

贫穷限制了发展,那个时候不但车辆奇缺,甚至河上连座桥也没有。说来情有可原,那时偌大一条潍河,只有一座又矮又窄的水泥桥,大河尚且如此,何况乡下小河。

一九五八年公社集数村之力,建成一座大木桥,一时风光无限,观景者甚多,有人牵驴过桥,音同擂鼓。只可惜两年不到,一场大水把木桥冲了个精光。

逾年,人民公社再次发力,拉一批厚重的石条来,水泥打墩,建一又矮又短的石桥,这一次确实坚固,一九七四年发大水,竟然没损分毫。

有了石桥,社会进了一步,生产队购买了六辆小推车,成为棒小伙的专属工具,往河西运送土杂肥,再把河西的收成运回村里,忙得不亦乐乎,扁担几乎无用武之地,肩挑手提的场景渐行渐远。

推车小伙工分高,每天能挣6毛,一年多结算三十几块钱,这在当时不是小数目。最拿手的是生产队里在大西洼分地瓜,没有小车的那叫一个急,二蛋子他哥只帮徐花花推了两次地瓜,便搞成了对象。这让小伙伴们羡慕得眼红,盼望着快长大成为推车手,后来才知道这个想法是多么天真。

转眼十九岁,第一次推土杂肥过石桥,因石桥矮小,桥两头各有陡坡,也许经验不足,推至半坡已经喘得厉害。不进则退,硬着头皮竭力往上拱,任凭脸上眼泪鼻涕横流,只是腾不出手来抹一把。好不容易推上坡顶,那心已经跳到嗓子眼,往西走了半里路,气还没喘匀。

又数年,公社举大手笔,集十几村之力,在石桥略北处,建成一座石拱桥,桥阔数米,两岸与桥面齐平。从此一路畅通,民意甚足。

小石桥被拆掉,生产队立一块做磨石,供社员磨铡、磨刀、磨镰。

社会在疾速发展,农家跑步追赶着改革开放的东风,不几年,家家户户养牛买驴,二粗小马车成为农家首选。拉回的小麦晒满了自家的场院,去交公粮的小马车排出三里地去,小推车与扁担不见了踪迹。

近年,水泥路修过桥面,修到地头,耕种、收割、运输全部机械化,当年麦收时,累死累活半个月的活计,现在只需用手机扫个码。那兴极一时的小马车又退出了历史舞台。

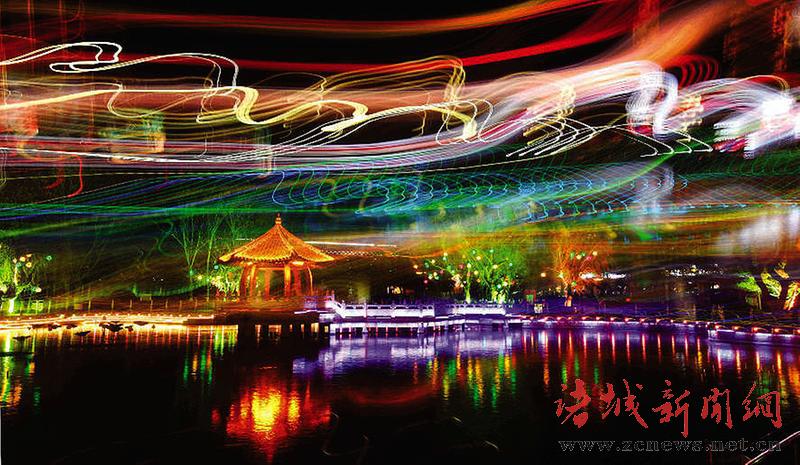

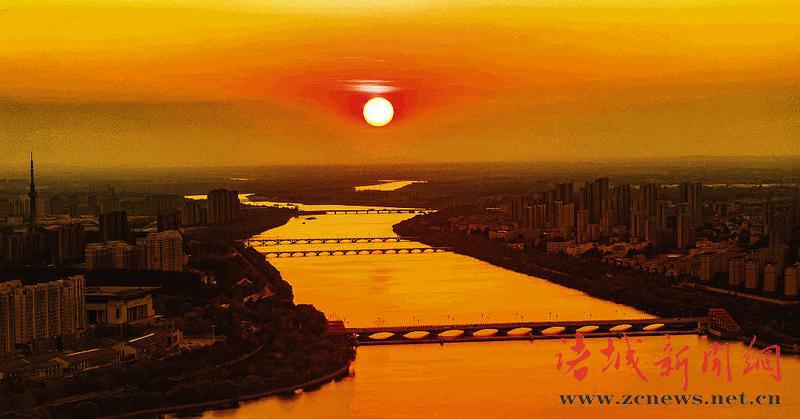

几年前,石拱桥上叠架铁路桥,火车从上空隆隆驶过,成为一道靓景。据说政府曾计划引进巨资,开发小河以及两岸,打造休闲旅游胜地,那前景想一下就乐。

问小河,历朝历代,何时最风流?小河笑而不答,我猜许是明天更美好吧。

(作者系山东省散文学会会员,潍坊市作家协会会员。)

1 条记录 1/1 页