早晨六点,我乘车从诸城市区出发,向东南行驶约5公里,便抵达了这个国家AAAA级旅游景区———常山。

常山,古称卧虎山,泰沂余脉也。虽海拔仅297米,却因其独特的地形和深厚的人文底蕴,成为齐鲁大地上一颗璀璨的明珠。

今逢周日,气温和爽,游人接踵。我随一众游客步入景区,首先映入眼帘的是占地520亩的常山文化博物苑。这片投资28亿元造设的建筑群,采用传统宫殿式布局,金碧辉煌的琉璃瓦在朝阳下熠熠生辉。八大博物馆中,尤以万佛寺最为壮观,珍藏的逾万件佛教文物令人叹为观止,被誉为“东方佛国”。

沿东线登山,蜿蜒的山路两旁,岩石嶙峋,树木葱郁。常山因苏轼任密州知州时多次在此祈雨应验而得名。行至半山腰,常山神庙的红墙已清晰可见。这座始建于北魏的古建筑,见证了宋神宗敕封山神为“润民侯”的历史时刻。庙前两株唐柏历经千年风雨,依然挺拔如初。

继续向上攀登,在海拔180米处,“苏轼饮酒处”的巨石静静矗立。这位北宋文豪在此留下的《江城子·密州出猎》《雩泉记》等名篇,让常山在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。附近的雩泉亭内,泉水依旧清冽,仿佛还在诉说着当年祈雨灵验的传奇。

登顶之路最险峻处当属“云梯”———一百零八级近乎垂直的石阶。攀至山顶,常山三峰尽收眼底:西峰的广丽亭遗址、中峰的安华塔、东南峰的碧霞宫,各具特色。八角七层的安华塔内,北宋《常山祈雨图》壁画栩栩如生;碧霞宫后的摩崖石刻群中,李白之《登常山》“常山郁嵯峨,积翠凌苍穹”的诗句,历经千年仍气势磅礴。

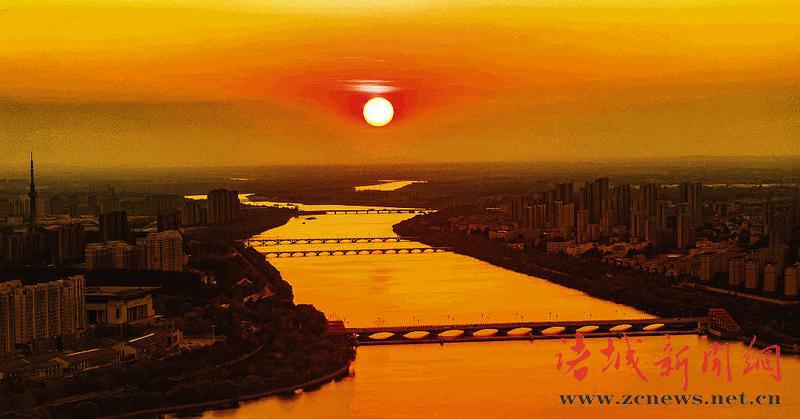

站在远览亭极目西北望,晴空万里下,西北方一抹银练般的潍河依稀可辨。东南方向的黄茅冈上,金黄的茅草随风起伏,似在呼应苏轼笔下“千骑卷平冈”的壮阔景象。山脚下的博物苑建筑群在阳光下闪耀,与古朴的山体形成鲜明对比。

下山路径,当选西线,途经苏公祠遗址。这里虽只剩基座,但石柱上的楹联“山色不随春老,松声常带秋寒”仍如新镌,让人不禁遥想当年苏轼在此把酒临风、吟诗作赋的潇洒身影。

返还山门,古槐树下的山货摊前围满了游客,生意兴隆。新鲜玉米的叫卖声此起彼伏,摊前秋梨堆成小山。惟我独叫一杯用雩泉水冲泡的野菊花茶,清香中略带苦涩,恰似这座千年名山的沧桑韵味。树荫里,几位远足游客正饮食休息,他们的谈笑声与杯盏相碰的清脆声响,与秋蝉的鸣叫交织成趣。

常山之美,不仅在于其自然景观的秀美,更在于那绵延千年的人文积淀。从李白的诗篇到苏轼的词章,从宋神宗的敕封到今人的瞻仰,这座不算高的山峦因承载了太多文脉而显得格外厚重。或许,这就是“山不在高,有仙则名”的真谛———常山的“仙”,正是那穿越时空的文化传承,是文人墨客留下的不朽篇章,是每一个登临者都能感受到的文明心律。

常山归来,感念甚多;怜景怀史,吟而题记。

常山吟

常山越跃接云平,

苏子祈泉太白名。

莫道山低无鹤骨,

一亭秋色压东城。

(作者系市作协会员)

1 条记录 1/1 页