报告提出:实行“河陆滩海”一体保护,开展互花米草治理、盐地碱蓬和海草床修复等工程。

报告还提出:挖掘盐碱地开发利用潜力,争创国家盐碱地综合利用技术创新中心,建设耐盐碱植物种植资源库,推动大豆、苜蓿、藜麦等栽培种植实现新突破。

互花米草、盐地碱蓬、大豆、苜蓿、藜麦,政府工作报告专门提到这五种植物是什么?又有何深意?

●互花米草

2016年起,黄河三角洲自然保护区联合中科院烟台海岸带研究所开展治理研究,成效明显。截至去年11月,黄河三角洲国家级自然保护区已完成互花米草治理面积3.84万亩,潮间带原生生物种群得到恢复,黄河三角洲自然保护区成为我国沿海最大的新生湿地自然植被区,野生动物、植物分别达到1630种和685种。

●盐地碱蓬

根据监测,在黄河入海口近几年由海岸到内陆分布的盐地碱蓬、柽柳和芦苇等主要植被群落面积逐年稳步增长,呈正向演替。

近日,山东公布2022年省重大项目名单,其中黄河三角洲国家级自然保护区南部海洋生态保护修复项目就包括清除互花米草1217公顷,恢复盐地碱蓬1050公顷,实施海草床修复50公顷,潮沟疏通30千米,底栖生物增殖100公顷。

●大豆

其中,在黄河口封育面积65000多亩的野大豆是国家二级保护植物,耐盐耐旱、抗病性强,是国家宝贵的种质资源库,对生物育种意义重大。

而黄三角农高区开展的耐盐大豆的引种、选育和示范推广工作也成效显著,2021年10月18日,东营黄河三角洲盐碱地传来喜讯——由山东省农业科学院作物研究所育成的大豆品种“齐黄34”表现出色,“实打验收,亩产302.6公斤”的产量,远超去年我国大豆平均亩产量(132.4公斤),实现大豆在盐碱地上的单产突破。

●苜蓿

●藜麦

互花米草、盐地碱蓬、大豆、苜蓿、藜麦这五种植物,被写进山东省政府工作报告,背后是黄河战略的两大关键词:生态保护和高质量发展。

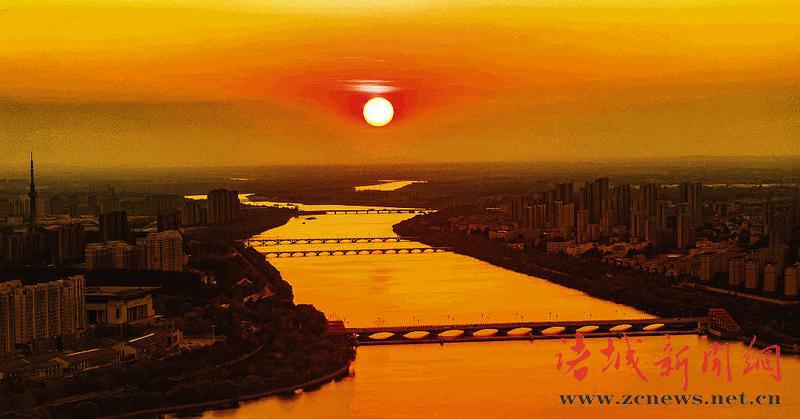

2021年10月20日至22日,习近平总书记来到山东省东营市考察黄河入海口,并在济南市主持召开深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,就推动黄河流域生态保护和高质量发展的重大问题发表重要讲话。

总书记视察黄河入海口,在考察现场展台上,既有黄河口的盐地碱蓬、柽柳、芦苇、二色补血草、罗布麻、白茅、野大豆等代表性植物,也有有害生物互花米草。总书记强调,把大保护作为关键任务,通过打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战,明显改善流域生态面貌。

习近平总书记还来到黄河三角洲农业高新技术产业示范区,走进盐碱地现代农业试验示范基地,察看大豆、苜蓿、藜麦、绿肥作物长势,了解盐碱地生态保护和综合利用、耐盐碱植物育种和推广情况。总书记强调,开展盐碱地综合利用对保障国家粮食安全、端牢中国饭碗具有重要战略意义。

在推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前,这是总书记对山东的殷殷嘱托,将这个嘱托写满绿色的大地,需要植物的力量、种子的力量、科技的力量,更需要所有山东人共同努力。

1 条记录 1/1 页