王先贵

1945年10月,在诸城创建的滨北中学校址,在不同的回忆文章中有不同的校址位置,要确定校址位置还得从创建时学校规模来选定最佳校址。

据高密文史《滨北中学始末》中卢友文老师回忆:1945年8月中旬,日寇投降,抗日战争结束。中国共产党领导的滨北专区,将直接领导的一个干训班,配备教职员工,改为普通中学,校址“设在诸城西南门里”,学校分中学、师范二部,有学生百余人,衣食用具全部供给。有正、副校长室,政治部,总务股等多个科室,当时我是该校的教员。

《诸城文史资料》中魏陆毅同志的回忆录《解放战争时期的滨北中学》载:1945年8月14日,日寇宣布无条件投降后不久,我人民解放军即于9月7日(解放军入城式日,笔者注),以风卷残云之势,一举解放了诸城,建立了诸城县人民政府。这年10月,在党对教育事业的重视和关怀下,创建了诸城县第一所人民的中学———山东省立滨北中学。校址“在现在的食品公司”,校长由乡绅张任千担任,副校长陈舜庭,教导主任主继先,先招收了前师部两个班,学校除教室外,由多个科室组成。我和季林在教导处当干事。

《诸城师范今昔》一文中写到,诸城师范的前身是滨北中学。1945年抗日战争胜利后,滨北地委和专署根据形势的需要,以干训班的学员和教职工为基础,改建成滨北中学,校址在“古松禅院”(狮子湾北岸、原县立中学旧址),10月份正式开学。第一批学生160余人,编为一个初师班和两个初中班;干训班的新学员也同时报到,编为三个队,每队四五十人。

滨北中学创建时有三种不同的规模:一是“学校分中学、师范二部,有学生百余人,校址在诸城西南门里。”二是“先招收了前师部两个班,校址在现在的食品公司”。三是“校址在古松禅院”(狮子湾北岸,原县立中学旧址)。第一批学生160余人,编为一个初师班和两个初中班,干训班的新学员也同时报到,编为三个队,每队四五十人。

综上所述,滨北中学创建时最小规模也需教室二个,正、副校长室两个,教导处一个,总务处一个,学生宿舍二个(男、女各一),教职工宿舍二个(男、女各一)。这样至少要十个处室,每个处室照两间房算,总共需要二十间房,所以少于二十间房的处所是容纳不下创建初期的滨北中学。

下面我们就遴选滨北中学创建时的校址。

滨北中学创建校址“在古松禅院”说

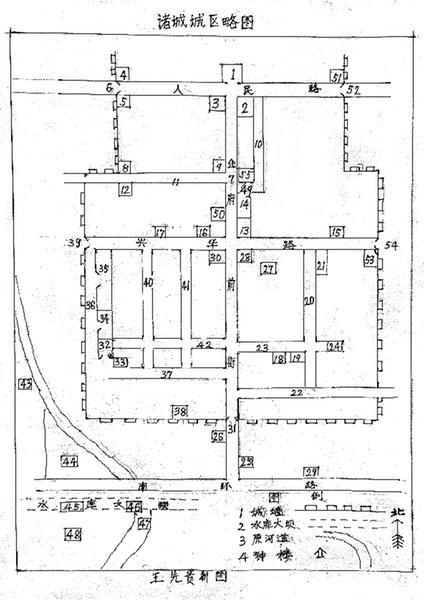

古松禅院是一个庙院,位置和规模如下:诸城解放前,该庙位于县城西南角城墙下,庙门坐北面南,门联曰“云散远山初吐月,夜深古寺一敲钟”。从庙门直向正南约百米多,是南城墙,这中间是农田,农田东侧约50多米的南城墙根下就是狮子湾,今基建社区“乐都小区”居民楼就建在狮子湾上,狮子湾现已不复存在,已成为历史的记忆。

古松禅院的庙院占地仅一亩左右,庙院西墙外是“马道”,虽称马道,实为只有三米左右宽的人行道,顺西城墙向北直达今兴华路。庙门前东侧有约四亩左右的菜园(属庙院所有),由住庙和尚耕作,所以叫“和尚园”,后来,此称谓成为古松禅院的代名词了。

当时,这里不仅有古松禅院,在此庙院北墙外,有一片空地,在它北面还有数座庙院毗连,仅靠空地的是“三清观”庙,再往北接连就是文昌阁、地藏庵、观音阁、天齐庙等,高低错落,鳞次栉比,堪称是一庙群,庙群中唯独古松禅院庙门面南,其余几座庙的庙门全部坐东面西,隔马道,庙门正对西城墙。

进得古松禅院大门,便是庙院,无迎壁,无仪门,没有廊房,也没有古柏老槐和劲松,荒凉冷落,终年无香火。院正中有一甬道,由大门口直通向大殿。大殿三间,砖石结构,屋顶以红山草铺盖,俗称“草拍屋”(是诸城十几座庙宇中唯一的草拍屋。因笔者生于城里,长于城里,亲眼目睹。笔者注),其大小同当时的民房,只是略高一点。大殿西头无房,是庙院西墙,其东头与大殿平行有三间低矮的小草拍屋,用于住庙院和尚等起居、公务、接待、储藏等。住庙院和尚只一人,不定期与五莲光明寺和尚交换,不留姓名。笔者认为,这般规模的庙宇是容纳不了创建初期的滨北中学的。

所以可以推断:诸城滨北中学创建时的校址不在古松禅院。

诸城滨北中学创建校址“在县立中学旧址”说

1908年(光绪三十四年),在热心教育的诸城开明士绅臧少枚(少梅)的建议下,县里在城南门里东侧关帝庙内设立了县“农林学堂”,由臧少枚任堂长,由于校舍狭窄,他带领学生将火神殿内的神像砸毁,加殿前的部分平房作为教室和办公室,所以民众都说农林学堂建在火神殿。

1912年2月3日,由同盟会员们领导的革命军攻克县城,宣布诸城独立。但革命军人数少,无战斗经验,在数倍清军的袭击下,21日县城复被清军攻破,300多名同盟会员被害,农林学堂等多所学堂被清军焚毁,农林学堂停办。

1924年(民国十三年),诸城县立中学宣布成立,王纪龙成为第一任校长。校址是原农林学堂所在地关帝庙的火神殿。第一年只招收一个班,火神殿作教室。后来又建了两个教室,一共就三个教室。1931年在诸城创建山东省立第十三中学,同年诸城县中就改为诸城简易乡村师范。所以,县中从成立到1931年改成“诸城简易乡村师范学校”的七年中,每年只能招收一个班,张达干少年时还是县中最后一级的学生(张达干校长在回忆文章中提到的)。这样规模的校舍不可能容纳了创建时的滨北中学。

再说,县中旧址在县城南门里的关帝庙内,而创建时的滨北中学校址是在县城西南门里南侧的今食品公司院内。

由此可以推断:滨北中学创建时的校址不在诸城县中旧址。

滨北中学创建校址“在今食品公司”说

要了解这一“说”,就得先说说诸城城区的“联小”。联小的全称是“诸城城关(一区)五镇联立完全小学”。

当时在联小任教的魏陆毅老师回忆李淞《诸城五镇联立小学简介》一文载:1933年秋,诸城城关五镇联合成立小学校,简称“五镇联立小学”。联小介于县立(公立)和私立之间,校址在“古松禅院”和“三清观”两庙中间,就是现在的食品公司院内(今食品公司家属院)。校门座东面西,门前是“西马道”(因在西城墙下得名,简称马道),隔马道面对西城墙,此马道向南通到古松禅院西墙外,向北顺城墙根直达今兴华路。

当年,为建联小,还与古松禅院打过官司。

诸城在二十年代前期,就读的孩子大部分是富家子弟,那时,没有公办或私立小学。富有的家庭设家塾,请师傅教授本家子女,中等以上的家庭,联合办学,请上师傅,让几家孩子就读,谓之“私塾”,平民百姓的孩子上学的就微乎其微了。二十年代后期,城里有几家开明士绅成立私立初级小学。像督府巷(今府东一巷),孟家(方陆)创办的敬业初级小学,前学巷子(今兴华路从阁街十字口,就是中粮宾馆门前向东至实验初中学校门前一段)于家办的育英初级小学等。学校面向社会招生,这时平民子弟因花费较私塾少,才逐渐有入学机会。受其影响,平民送子女上学的意识逐渐提高,想送子女上学的日渐增多,这就出现了“僧多庙少”的局面。私立小学多是初级小学,学生在四年级毕业后,只有“观海”和“府前”(即府前街小学,校址在今市政府大院内东侧,笔者注)两处县立学校设高级班,容纳不了众多的想升学的学生。处此情况,时任一区区长邱景炎倡议一区下辖的建华、超然、自由、和平、博爱等五镇(此五镇现今的位置是:今府前街直到南门东侧为“建华”,西侧为“超然”,东关大华社区为“自由”,城北新华、连丰、大书堂一带为“和平”,整个西关及北关为“博爱”,笔者注);联合办一处完全小学来解决。经镇长们一致同意,经费由各镇筹集。校舍决定征用“古松禅院”和“三清观”庙宇的各一部分使用。就这样,于1933年秋先招收一个五年级班,然后再陆续招收其他班级。可是学校刚办不足一年,即发生了房子纠纷。原因是“古松禅院”系属五莲山和尚的庙宇,当家和尚绪让,财大气粗,又善走官府,官司打到省里,一区区长邱景炎以无故侵占庙产败诉,只得将“古松禅院”部分退回。没有校舍怎么办,几经辗转,由五镇中的富户出钱,在“古松禅院”和“三清观”两庙中间的空地上盖起了十六间大房,加上“三清观”两处大殿六间(三清观在这一庙群中最大,除前后大殿还有附属、平房,笔者注),共有房屋二十二间,供作教室用的是十五间(一、二年级复试教学),教导处,总务处各三间,传达室一间。至此,校舍算是这样解决了。学生来源问题不大,如上所述,坐城的,外乡插班的,从私塾来插班的等,所以短短的几年内就发展为三百多人的完全小学,而且越办越红火。

1938年2月,日寇侵犯诸城,“联立小学”随之停课。校舍由五镇协商使用,直到1945年9月7日诸城第一次解放。

诸城解放不足一个月,于当年10月就利用联小的全部校舍创建了滨北中学。所以诸城滨北中学创建时的校址正确答案是在“诸城城区五镇联立小学旧址”。

“联小”旧址就建在今食品公司家属院内南侧,也就是原食品公司南侧,所以魏陆毅老师当初写滨北中学创建时的校址是“在食品公司”或“食品公司内”都是可以的,不过不太具体而已。

(作者系繁华中学退休教师,此稿写于2024年,时年八十有八。)